11月25日晚,2010年度红点奖颁奖典礼在新加坡举行,德国红点设计奖主席Prof.Dr. Peter Zec(左一)为南昌大学工业设计系创新团队成员吴疆(左二)、王彩勇(左三)颁奖

2010年3月,由我校艺术与设计学院工业设计系吴江、江小浦老师指导的吴疆、马莉等学生(工业设计系创新团队成员)作品《nooding fauct》及《plant whisper》荣获两项2010年德国iF设计大奖。8月,由吴江、陈勇军等老师带领的工业设计系创新团队再次获得两项国际顶级设计大奖―2010年德国红点设计大奖!其中,由陈勇军、熊兴福老师指导的学生侯佳希、杨洁、项巧珍参赛作品《Emission = Death(排放=制造死亡)》荣获2010年“红点传达设计奖”;由吴江老师领衔,与吴疆、王彩勇、王晓亮、金德智等学生组队共同完成的参赛作品《Shelter Bench(避雨座椅)》荣获2010年“红点设计概念奖”。德国i F奖和红点奖同为世界三大设计奖,都拥有超过半个世纪的辉煌历史,它们被并誉为“设计界奥斯卡奖”。今天,就让我们一起走近iF奖和红点奖,讲述它们背后的故事。

“iF奖和红点奖承载了工业设计系25年来老中青三代教师和历届学子共同的梦想,获得这两项大奖是我们不懈努力的结果。这是属于工业设计系创新团队的荣誉,是属于艺术与设计学院的荣誉,更是南昌大学的荣誉。”11月25日上午9时10分,在艺术楼南3办公室里,工业设计系副主任吴江老师激情地说到。那一刻,他仿佛就站在时间的隧道口,声音穿过25年的风雨长廊,向老前辈们交上一份令人满意的答卷。

吴江老师接受记者采访

“获奖不是偶然的,而是必然的”

在很多人看来,工业设计系首次参加德国iF奖和红点奖两项重量级的大赛,就获得4个大奖,是一种运气和偶然。但吴江说:“我们的获奖有它的必然性。它是工业设计系25年来在学科建设和教学改革方面长期探索和实践的积淀。”

1985年,南昌大学工业设计系的前身――江西工业大学食品机电系开设包装工程专业,1993年食品机电系改建为工业设计系,成为江西省大专院校中创办历史最悠久的工业设计系。但南昌大学工业设计系无法像其它制造业相对发达的省市所设高校一样,为科研和实践教学迅速构建一个面向社会和企业的服务平台。“在这种环境和背景下,怎样迈出门槛,怎样使师生更好地接触社会和了解市场成为了当时亟待解决的问题。这不是发展的需要,而是生存的需要。”吴江感慨道。

“在短期内,利用本省资源平台进行课程实践教学的构想对于工业设计系而言确实是难以实现,于是我们便把眼光转移到了国内外的各类设计竞赛上。从96年开始,在杨明朗、熊兴福两位系主任的先后带领下,工业设计系始终贯彻了一个基本的教学思路――鼓励师生积极参加设计竞赛和设计评比活动,并且将此作为实践学时的重要内容写入设计核心课程的教学大纲,带进课堂教学。另外,根据工业设计学科的特色,工业设计系督促学院和学校制定了一系列的激励措施和奖励方法,在学生的学分、就业及教师的职称、评优等相关政策上给予认定。”

随着国内外工业设计的迅速发展,从一开始只能参加省市行业协会组织的设计评比,到后来陆续参加全国乃至国际的具有一定规模和影响力的设计大赛,工业设计系的师生们有了更多的机会去施展自己。“1999年,在当年的 “挑战杯”全国大学生创业大赛中,96级的学生作品《探索再生能源》概念设计在老师的指导下获得了全国二等奖(江西唯一)和“巨龙最佳创意奖”。这是我们的设计作品首获全国性大奖,更让我们收获了自信,因此有着非凡的意义。”直到现在,提起当年的那项全国大奖,吴江老师仍然是一脸兴奋:“以此为激励,我们更加坚定地将设计竞赛与教学相结合,既丰富了课程的教学形式,提高了师生的积极性,又改善了实践教学的质量,检验了理论的实际应用效果,最为关键的是,设计竞赛使我们紧跟住了社会和市场,并且通过了解国内外最新、最前沿的设计动态,使设计教学具有了时代性和国际性。”

自那之后,南昌大学工业设计系的师生们更是不负众望,在国内的设计大赛中屡获大奖:中国之星设计艺术大赛评委奖;中国之星包装设计大赛银奖;第二、三届中国汽车设计大赛优秀奖;全国大学生设计大师奖金奖;东莞杯国际工业设计大赛优秀奖;河姆渡杯小家电创新大赛三等奖,潘天寿杯文具设计大赛优秀奖……今年3月,两项iF设计大奖实现了工业设计系和设计学院25年国际设计大奖零的突破,而8月斩获的两项红点大奖更使我校一举在世界三大设计奖的获奖数量上名列国内高校前茅,11月中旬再传捷报:工业设计系师生获得2010年DAF国际大学生反皮草设计大赛推荐奖和组织奖!

“喜人的成绩让我们收获的不仅仅是对未来的信心,也不仅仅是在业界的知名度和影响力。事实证明,工业设计系师生通过各类参赛和社会活动的锻炼,真正提高了其观察、思维、理解、决断、交流、探索等综合能力,工业设计系的教学思路在社会实践中已经突破传统模式,完成了从“传授知识”到“培养全面素质,激发创新思维能力”的蜕变。”

iF获奖证书

“iF、红点不是设计名校的专利”

今年11月初,吴江老师的母校江南大学设计学院举行50周年院庆。学院的首个展厅就展出了历年来师生获得的iF和红点奖的设计作品。“南昌大学今年也获奖啦,两个iF,两个红点。”站在该展位前,面对昔日的老师、校友和众多蛮声海内外的优秀设计师,吴江难掩激动之情。“说出来的那一刻,我感到特别自豪。这四个国际大奖的获得,证明iF和红点并非遥不可及,设计名校和著名设计公司能做到的,我们同样也能做到。”

据吴江介绍,iF奖是从去年12月组织,共递交了7幅作品,其中2幅是从全球40个国家的6000多幅作品中脱颖而出,在100个德国iF设计概念奖中占一席之地。所有作品都力求表达出对未来产品设计和生活方式的合理思考,其中,获奖作品《nooding fauct(“点头”水龙头)》采取打破传统水龙头开关与出水口分开的形式,将其合二为一,最大程度地简化了操作过程,节约了用水,并且避免了传统龙头因关水对手部造成的再次污染。另一幅获奖作品《plant whisper(“植物密语”探测器)》给出了这样的说明:“‘植物密语’可以帮助我们与几乎所有植物轻松交流。”

今年6月15号,团队开始组织参加红点奖。他们在半个月内共完成了20多幅作品。今年德国红点传达设计奖,共有来自全球44个国家的的6369件作品报名参与,红点设计概念奖则有来自全球55个国家的3023件参赛作品,经过几轮严格而专业的评审,他们的两件作品在激烈竞争中最终赢出,成为各自参赛类别的2010 red-dot Best100。

据 “红点设计概念奖”获奖作品《Shelter Bench(避雨座椅)》的主创人员之一,工业设计06级学生吴疆介绍,《Shelter Bench(避雨座椅)》的设计理念在于:“公共娱乐场所是一个相对宽阔的空间,若遇雷阵雨天气,避雷避雨就成了问题。这款长椅的内部空间可以为人们提供一个暂时避雨的场所。如果是烈日当头,躲在防紫外线的绿色隔热玻璃里面遮阳也是个不错的选择。”

创新团队在工作室里设计方案

“我们的口号是:快乐设计!”

在对吴江老师的采访中,“工业设计系创新团队”这个词被提到了多次,今年iF奖和红点奖正是以这支团队的名义参加。“去年开学的时候,我们系06级的吴疆和07级的王晓亮交给了我一份关于申请本科生工作室的报告,重点是参加国际竞赛。在向系主任、副院长熊兴福汇报此事时,我们都认为工业设计系有着丰富的国内参赛经验,经过长期的积累,已经完全具备冲击国际大奖的实力,另外成立工业设计系创新团队是我酝酿已久的构想,这正是一个非常好的契机。于是马上呈报学院,解路军院长表示全力支持,立刻就给我们批了两间工作室,并为工作室提供免费的水电和网络资源。”2009年10月,由骨干教师带领,由优秀学生组成的工业设计系创新团队正式成立。

这支队伍现有20多位同学,包括了各个年级、各个专业方向的本科生,有工科班的,有艺术班的,还有研究生的加盟。用王晓亮同学的话来说,现在的生活基本上就是“两点一线”,穿梭于寝室和工作室之间,“团队成员的学习热情很高涨,讨论时气氛特别浓。我们在一起做设计是一种快乐,我们的口号是:快乐设计!只有在没有设计任务,无事可做的时候才会觉得苦闷。”

其实,在设计作品时他们并不总是一帆风顺。这次红点要求的专业英译就让他们头疼了一把,后来还是找了英语专业的“外援”来帮忙。但是,不管是什么困难,只要关系到设计,他们就是一支“快速反应部队”,总能找到解决方法,这正体现了团队的协作精神。

团队成员必须杜绝一切接私活、培训等商业性行为――从一开始,吴江就提出了这条原则。“其它方面则基本由学生自主管理。比如因场地所限,工作室也有着人数上的规定,如何选拔,如何优胜劣汰,都体现出团队的民主与集中。”吴江说,“团队的组建使我们系的教学机制更加优化、合理。它的互动性和交叉性比一对一(一个老师对一个班讲授)的常规课堂教学更为显著,除了师生互动,学生互动,更有课堂内外的互动,不同学科方向的交叉互动,工科生与艺术生的交叉互动,本科生与研究生的交叉互动等等。另外我们还有一个得天独厚的优势,就是艺术与设计学院特有的大美术(设计、艺术)与大表演(音乐、舞蹈)并存的格局带来的互动,两者兼容并蓄、融合共生,为不同的艺术创作提供了更具深厚底蕴的土壤。我相信只要有合理的机制,这个团队就会一直良性运作下去。”

吴江老师指导学生设计作品

“我们还有很长的路要走”

“这四个大奖的获得激发了师生们的热情和浓厚的学习兴趣,参加国际比赛的人数远远多于以前,尤其是在学院领导的倡导下,踊跃参赛已经蔚然成风。”在谈到获奖意义时,工业设计系创新团队的另一位指导老师陈勇军说。现在,该队已经开始着手设计作品,准备参加明年的iF奖。

对这支团队和工业设计系的未来,吴江老师有着自己的期待:“在取得这份成绩单之后我们也需要有冷静的思考,概念奖和传达奖更多是证明了我们的设计创意能力,并不能代表整体的水平和实力。以服务企业为主导,以实际项目为支撑,建立一个更为强大的科研和实践平台依然是工业设计系今后的长期目标,这不是一朝一夕能完成的。和其它走在前沿的设计院校相比,我们还有很长的路要走。”

12月份,本次获得红点奖的两幅作品将会和其他所有获奖作品一起,在德国红点设计博物馆进行为期一个月的展出。届时,它们将吸引全球工业设计界的眼光。未来的设计道路必定布满荆棘,充满艰辛,但是我们有理由相信,艺术与设计学院工业设计系和它的创新团队仍将心怀梦想、脚踏实地,拿出更多更好的成绩,25年后的他们,50年后的他们,会继续在设计之路上闪耀出璀璨光芒。

iF、红点奖获奖作品巡礼:

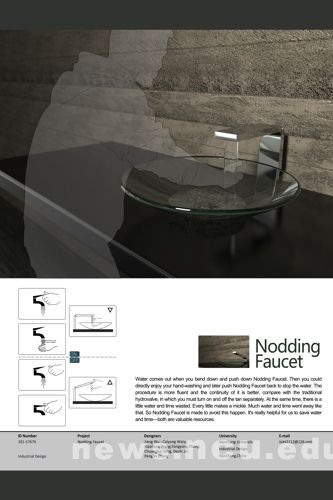

2010年德国iF设计大奖获奖作品:《nooding fauct(“点头”水龙头)》

作者:艺术与设计学院工业设计系创新团队

团队成员:吴疆、马莉、王彩勇、钟勇勇、金德智、王晓亮、宋传海、张鹏飞

指导老师:吴江、江小浦

打破传统水龙头开关与出水口分开的形式,将其合二为一. 根据行为相似原理,在使用的过程中,俯身下压水龙头出水,直腰上提龙头关水的动作显得自然流畅,最大程度地简化了操作过程并且节约了用水。另外,洗手前后分别接触的是龙头的上下两个面,而下表面由于水流的冲刷,始终是干净的,避免了传统龙头因关水对手部造成的再次污染。

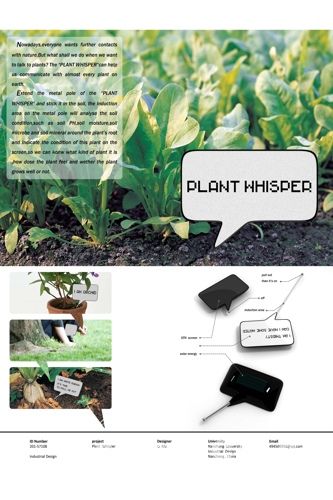

2010年德国iF设计大奖获奖作品:《plant whisper(“植物密语”探测器)

作者: 马莉(艺术与设计学院工业设计系创新团队成员)

指导老师:吴江、江小浦

现代社会,人们都希望与大自然进一步接触,但是当我们想与植物交流时由于该怎么做呢?“植物密语”就可以帮助我们与几乎所有植物交流。拉出金属杆,插入泥土,感应区域可以通过分析植物根系周围泥土的PH值等各种指标来显示植物的状况,这样,我们就可以知道这是什么植物和它的生长情况了。

2010年“红点传达设计奖”《Emission = Death(排放=制造死亡)》

作者:艺术与设计学院工业设计系创新团队

团队成员:侯佳希、杨洁、项巧珍

指导老师:陈勇军、熊兴福

“研究表明:因空气污染全球每年大概有150万至200万之间的人数早亡。794种野生动物濒临灭绝。76科300余种植物濒临灭绝。这一情况还在加剧………”以上是海报上的文字,说明排放对人类、生态产生的深重灾难,旨在唤醒人类强烈的危机意识。

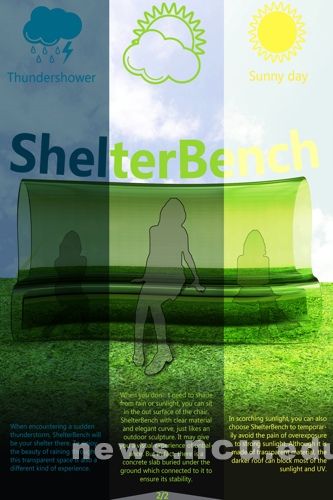

2010年德国“红点设计概念奖”获奖作品《Shelter Bench(避雨座椅)》

作者:艺术与设计学院工业设计系创新团队

团队成员:吴江(老师)、吴疆、王彩勇、王晓亮、金德智

公共娱乐场所在为人们提供轻松,休闲的时光的同时也是一个相对宽阔的空间,一旦遇到雷阵雨的状况,我们没有建筑物的遮蔽,也不能躲在树下面,避雨就成了问题。这款长椅的内部空间可以为人们提供一个暂时避雨的场所。如果是烈日当头,躲在防紫外线的绿色隔热玻璃里面遮阳也是个不错的选择。当然,这也会成为流浪汉的福音。