本网讯(物理与材料学院)近日,我校物理与材料学院光电探测江西省重点实验室传来喜讯。王立教授与王启胜教授联合领导的光探测材料研究团队,在南昌大学材料科学与工程一流学科特区的支持下,在光探测材料与器件领域取得系列原创性突破,多项成果发表于国际顶级学术期刊,并成功向产业化迈进。

近年来,超越人眼工作范围的中长波红外探测材料与器件在无人机、自动驾驶、气象遥感、环境监测、工业安全等国民经济领域发挥越来越重要的作用。然而,我国高性能红外探测材料与器件核心技术受制于欧、美、日等国,且主流技术(如碲镉汞、铟锑、二类超晶格等材料)普遍依赖复杂的低温制冷系统。瞄准这一国家重大需求和产业痛点,我校光探测材料研究团队从产业链中凝练核心科学问题,持续攻关四年,取得系列突破性进展,为解决我国高性能红外探测器长期依赖进口的“卡脖子”难题,以及突破传统红外探测技术面临的低温制冷瓶颈(导致设备笨重、成本高昂),提供了极具前景的创新路径。

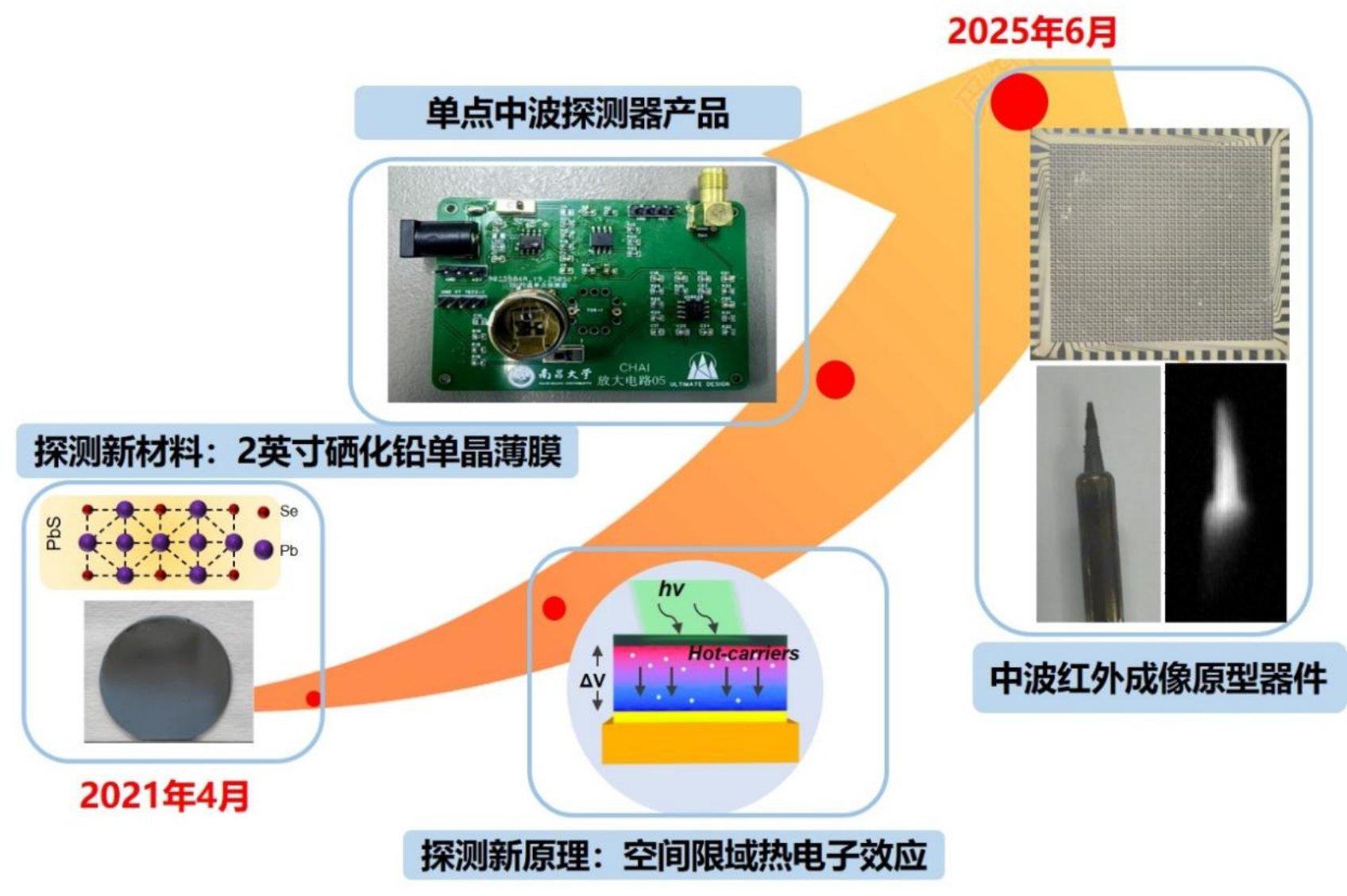

该团队成功研制出世界首款可在室温下工作的英寸级中波红外探测半导体硒化铅(PbSe)单晶薄膜,并实现了128×128微纳像素阵列的高精度可控制备。这一基础材料的重大突破,为后续器件开发奠定了关键基石。在此项技术基础上,团队创新性地将脑视觉原理与光电探测物理深度融合,开发出基于硒化铅的宽波段类脑神经形态视觉传感器,有望在信息处理和能效方面带来革命性提升。此外,团队还巧妙地将人工智能(AI)算法与硒化铅材料独特的光热电探测机制相结合,实现了创新的单像素超宽波段红外加密技术,展示了其在信息安全领域的应用潜力。以上研究成果先后在国际权威学术期刊ACS Applied Materials & Interface、Small、Optics Express上发表。

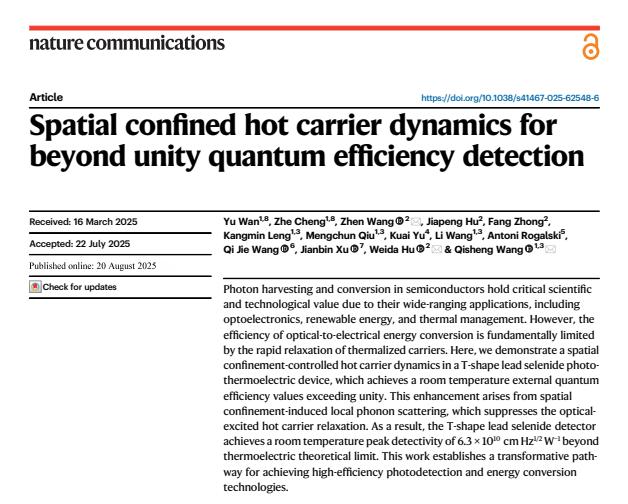

近期,光探测材料研究团队在国际上首次提出一种室温工作红外光电探测新机制——“空间限域增强的光热载流子效应”。基于此机制,团队成功研制出室温工作的32×32硒化铅中波红外焦平面阵列原型器件。该器件最大的优势在于无需制冷、灵敏度高、功耗极低,为开发轻量化、低成本、高性能的红外成像系统开辟了全新途径,相关研究成果发表于国际顶级综合性期刊《自然-通讯》(Nature Communications (2025)16:7756)。

物理与材料学院光探测材料研究团队不仅致力于前沿基础探索,更积极推动科技成果转化,现已授权国家发明专利11项,并成功开发出一款室温工作的硒化铅中波红外单点探测器产品,其核心的灵敏度指标已达到世界先进水平。该产品已在军工单位、科研院所及民营企业中获得应用验证和推广,并成功签约4项企业横向合作项目。

光探测材料研究团队负责人表示,团队未来将继续坚持“以产业应用为导向”的研究思路,深入挖掘光电探测材料背后的基础科学问题,研发重点将瞄准低空经济、自动驾驶、环境精准监测、智能医疗诊断等国家战略性新兴产业和民生领域,致力于开发新一代高性能、低成本的光电成像材料与核心器件技术,为科技强国建设贡献更多“南大力量”。

以上系列创新性研究工作均以南昌大学为第一完成和通讯单位,王立教授、王启胜教授为共同通讯作者,博士研究生万予、青年教师成者副教授与冷康敏副教授为论文共同第一作者。上述研究得到了包括国家海外引进高层次人才项目、国家自然科学基金、江西省自然科学基金重点项目、光电探测江西省重点实验室、南昌大学材料与工程世界一流建设学科等在内的多个国家级、省部级重要科研平台和项目的大力支持。

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-62548-6

https://doi.org/10.1364/OE.563795

https://doi.org/10.1002/smll.202309945

https://doi.org/10.1002/smll.202408545

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.4c01807

审校:邱晓怡、许航、涂金凤