2013年3月21日,江西晨报首席记者曾悦之一篇名为《<临川四梦>“嫁赣剧” 改编中传承百年传统》的报道对我校新编赣剧《临川四梦》进行了报道,全文如下:

《临川四梦》是中国戏剧家汤显祖名作《牡丹亭》、《紫钗记》、《邯郸记》、《南柯记》四剧的合称,前两个是儿女风情戏,后两个是社会风情剧。“四剧”皆有梦境,才有《临川四梦》之说,有人称,“四剧”或许就是汤显祖毕生心血凝聚成的人生之梦。

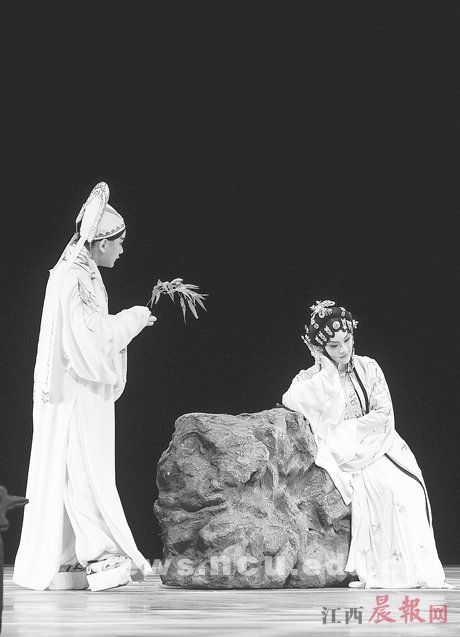

▲新编《临川四梦》中的场景

新编《临川四梦》

走进北京高校

早在2010年,为了弘扬中国传统优秀文化艺术、纪念汤显祖诞辰460周年,南昌大学赣剧研究中心就创作了新编赣剧《临川四梦》。

南昌大学戏剧与影视学院院长陈俐向记者介绍,此次《临川四梦》其实就是2010年的改编作品,采取江西最具代表性的赣剧形式,先后在清华大学、北京工业大学演出,反响热烈,受到一致好评。

细心的观众看完演出后,在微博上发出这样的感慨:两颗“明珠”(赣剧、《临川四梦》)的结合,或许有着非凡意义。

对此,陈俐谈到,随着经济社会的变化和现代文化的传播,戏剧艺术不再是城市的流行艺术,昔日风靡的赣剧也不及当年风采,但赣鄱文化中的两颗“明珠”汇流到一块的时候,呈现出一种全新的形式,其传播力也将更为强势。

“四梦”浓缩成折戏

一次性呈现

这部新编的《临川四梦》有何特色,为此,记者进行了深入采访。

据悉,新编的《临川四梦》其实是2010年的作品,当时,还是请了国际一级编剧、获得中国戏剧文华奖金奖的黄文锡担任改编任务。经过重新编排,通过南昌大学赣剧艺术中心的努力,在全国演出多次。

最初,《临川四梦》红遍大江南北时是用宜黄腔演绎,而改编后的则采用赣腔,两者之间的韵味颇为不同。另外,赣剧中的《临川四梦》将四个不同内容、独立成篇的作品,浓缩成折戏一次性地呈现。

中国戏剧家协会理事、国家一级导演谢平安在谈到新编《临川四梦》时认为,根据内容的不同,四梦也呈现出不同的风格,《紫钗记・怨撒金钱》定位于悲剧,《南柯记・南柯梦寻》定位于寓言剧,《邯郸记・魂断黄粱》定位于讽刺喜剧,《牡丹亭・游园惊梦》定位于情感剧,不同内容以不同风格展现,既较为准确地展现了四梦不同的内涵,又让整台演出色彩缤纷,增强了观赏价值。

在人物方面,四个完全不同类型、不同身份、不同性格的人物,在一个折子戏中有不同的艺术展现,也有着各自不同的性格特点,让人在欣赏折子戏艺术的同时,也可以琢磨不同人物的特性。

音乐上,新编《临川四梦》一方面凸显赣剧的曲牌特色,另一方面以不同的音乐载体,去完成四个不同内容的折戏,尽最大努力保持剧种声腔原汁原味的同时,也创造性地为戏服务,为人物服务,做一些适当的更新与创造,以适应时代节奏与观众的现代审美要求。

石凌鹤改编版本

探出通俗化演绎新路

《临川四梦》是中国戏剧的精华之一,它的影响力极大,这从后人的多次改编中就可见一斑,明清曲艺家也对其进行过多次改编,如藏晋叔、徐日曦、冯梦龙等。

在江西,除了南昌大学赣剧研究中心的新编《临川四梦》之外,比较知名的还有由现代剧作家石凌鹤改编的版本。

江西戏剧研究学者黄振林谈到石凌鹤改编的《临川四梦》版本时曾说,它将典雅简贵的高雅艺术转换成通俗热闹的艺术典范,是对“雅”、“俗”艺术的再阐释。

记者了解到,石凌鹤版本的《临川四梦》主要解决的是声腔转换问题,有研究学者指出,《临川四梦》最初的声腔特点带有民间文化立场,如何用赣剧的声腔实现雅俗转换是其改编的重点。

石凌鹤在上世纪五十年代将《临川四梦》的唱腔换成了弋阳腔,唱腔设计上采用了大量的七言和八言韵文(在唱腔中属于通俗韵律),使其更为通俗活泼,朗朗上日,为高雅艺术的通俗化探出了新路。

文化影响力极深

改编版本涵盖上百剧种

陈俐介绍,《临川四梦》曾以多种戏剧形式演绎过,如昆曲版、豫剧版、京剧版、越剧版等,几乎涵盖了上百种剧种形式。

其中,由当代著名作家白先勇改编的青春版《牡丹亭》,在2005年高校巡演中获得了巨大成功,他所采用的昆曲形式,侧重爱情、青春等主题,在延续传统和结合现代的问题上,拿捏得恰到好处,成为了当年文化界的热点事件。

南昌大学戏剧影视学院副教授许爱珠谈到白先勇青春版《牡丹亭》时表示,它几乎演绎成海内外推广、宣传汤显祖的独家盛典。

而在江西《临川四梦》主要是以赣剧形式编排演出,并先后在北京、上海等一线城市演出,取得了不错的反响。在江西本地,也有采茶戏版本的《临川四梦》,而临川宜黄戏版本的《临川四梦》则更显原汁原味。

经典具有永恒的魅力,多年来,无数经典被重新演绎,以更好地切合现代人的审美,或进一步阐释经典等,这些都是文化的一种继承。