近日,王珺教授课题组在先进吸附剂结构调控、高密度吸附位点构筑及孔道电性匹配等方面不断探索,取得了多项重要进展,相继在国际化学知名期刊Angew. Chem. Int. Ed.和化工知名期刊AIChE Journal发表题为“A Rigid, Stable, and Scalable Aliphatic MOF Adsorbent for Efficient C2H2/CO2 Separation with Record Acetylene Packing Density”和“Versatile and Dense Sites in an Interpenetrated Adsorbent for One-Step Ethylene Separation from Quaternary Gas-mixtures”研究论文。同时,课题组在构筑具有特定静电势分布的孔道结构吸附剂方面做了大量研究工作,并受邀在国家自然科学基金委主办的Fundamental Research/《基础研究》期刊上发表了题为“Recent advances in customizing the electrostatic potential pore environments of metal-organic frameworks for C2H2 and C2H4 purification”的综述论文,对课题组及该领域的研究进展进行了系统总结。

在构筑刚性金属-有机框架吸附剂实现乙炔/二氧化碳高效分离研究方面,研究团队采用脂肪酸与过渡金属配位制备金属-有机框架材料Zn-bpy-DLmal,通过调控有机配体的结构,使对称的次级构筑单元非对称化,有效防止框架互穿现象,显著提升了框架结构的刚性,实现创纪录的乙炔存储密度(367 g L‒1),大幅度提高了乙炔吸附量(1.4 mmol g−1)和乙炔/二氧化碳分离选择性(49)。并且,可实现公斤级的放大制备,展现出良好的工业化应用潜力(图1)。论文的第一作者为南昌大学硕士研究生尚双庆,王珺教授和周珍宇博士为通讯作者,南昌大学为唯一通讯单位。

图1. 调控脂肪酸配体的配位方式,消除吸附剂柔性实现高密度乙炔存储

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202503317

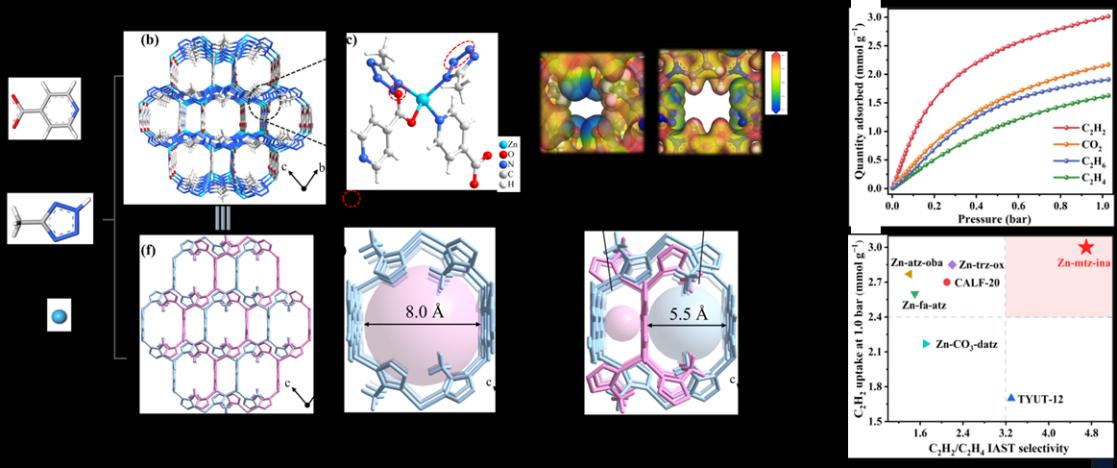

在平移互穿结构吸附剂实现四组分混合物一步分离高纯乙烯研究方面,研究团队从四组分混合物中一步分离出性质居中的乙烯极具挑战,创新性地采用含有丰富氮氧原子的异烟酸和甲基四氮唑为混合配体,构筑了一种具有适宜孔径尺寸(5.5 Å)、丰富氮氧原子和非极性甲基的平移互穿结构多孔材料Zn-mtz-ina(图2)。该材料的孔道表面具有合理分布的正电性和负电性位点,能够同时优先捕获乙炔、乙烷和二氧化碳杂质,实现从四组分混合物中一步分离获得高纯乙烯。在四组分一步纯化乙烯吸附剂中,其表现出最高的乙炔吸附量(3.01 mmol g‒1)和乙炔/乙烯选择性(4.7)。论文的第一作者为南昌大学硕士研究生曾涌,王珺教授和陈静雯特聘教授为通讯作者,南昌大学为唯一通讯单位。

图2. 平移互穿结构的Zn-mtz-ina结构及其气体吸附分离性能

原文链接:https://doi.org/10.1002/aic.18892

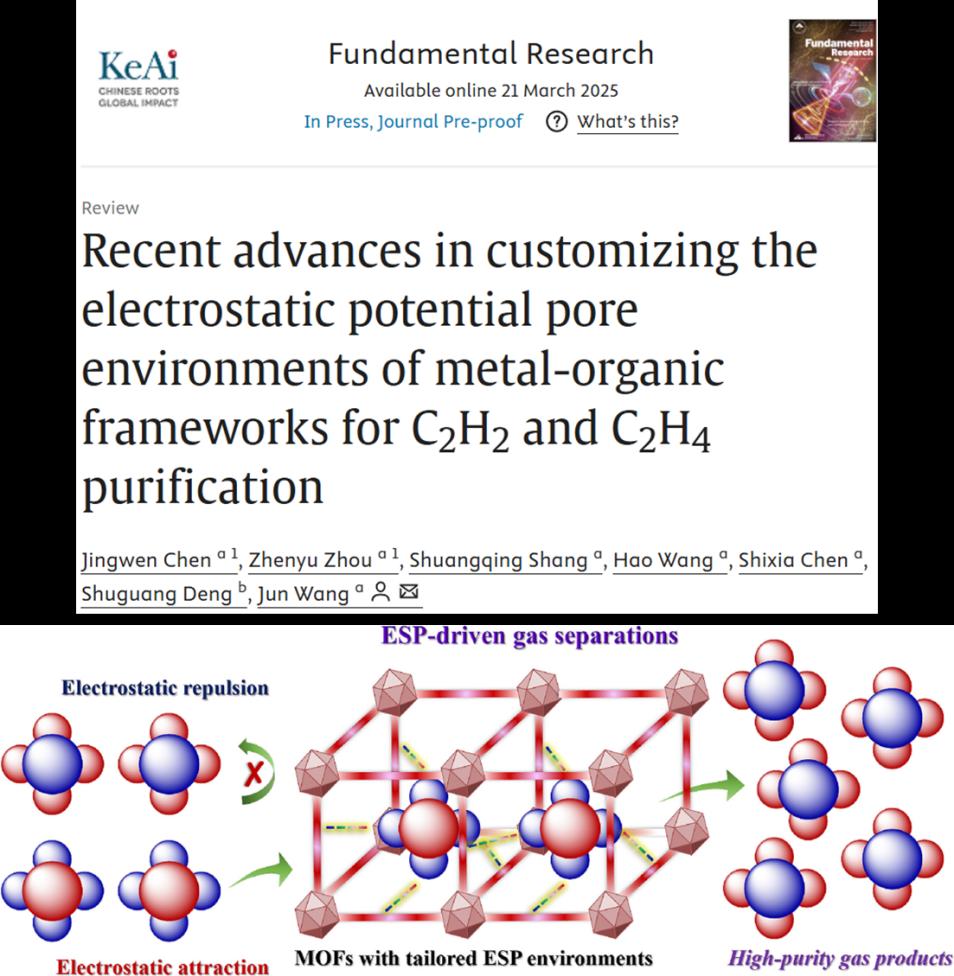

在静电相互作用驱动的气体分离策略研究进展上,受自然界蛋白质折叠及底物识别中互补静电势作用模式的启发,开发具有特定孔道表面电性的吸附剂,通过识别气体分子表面电荷分布差异实现气体混合物分离,是一种极具潜力的气体分离策略。近年来,王珺教授课题组在静电相互作用驱动乙炔/二氧化碳(Adv. Mater., 35, 2023, 2210415; Nat. Commun. 13, 2022, 5515; Chem Bio Eng., 1, 2024, 83-90)、乙炔/二氧化碳/乙烯(AIChE J., 70, 2024, e18396)分离领域取得系列研究成果。王珺教授应国家自然科学基金委员会主办的期刊《基础研究》邀请,对课题组及该领域相关的研究进展进行了全面梳理与总结,撰写了综述论文(图3)。陈静雯和周珍宇博士为论文共同第一作者,王珺教授为论文唯一通讯作者。

图3. 静电势驱动气体分离示意图

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.fmre.2025.03.005

近年来,王珺教授课题组持续深耕化工新材料研发及其在化工分离领域的应用。以上工作,获得了国家自然科学基金、江西省重点研发计划课题、江西省自然科学基金、江西省青年科技人才托举项目等项目资助。

审核:许航、涂金凤、朱文芳、徐翰